Kaum ein Staat betreibt so systematisch digitale Desinformationskampagnen wie Russland. Besonders betroffen ist die Ukraine: Der Kreml verbreitet das Narrativ eines „schwulen Europas“, um den Angriffskrieg als Kampf für traditionelle Werte zu rechtfertigen. Queere Sichtbarkeit wird als Beweis eines moralischen Verfalls inszeniert. Wie wirken sich diese Erzählungen auf das Leben von LGBTIQ* in der Ukraine aus?

Zusammenfassung:

Russland nutzt queerfeindliche Desinformation, um die Ukraine als moralisch verkommen darzustellen und den Angriffskrieg zu legitimieren. Aktivistinnen wie Olena Shevchenko und Journalistinnen wie Yuliana Skibitska kämpfen für Sichtbarkeit von LGBTIQ*-Menschen – auch in der Armee. Trotz Anfeindungen wächst die gesellschaftliche Akzeptanz. Sie zeigen: Widerstand ist auch queer.

Von Selina Hellfritsch und Clara Zink, Berlin

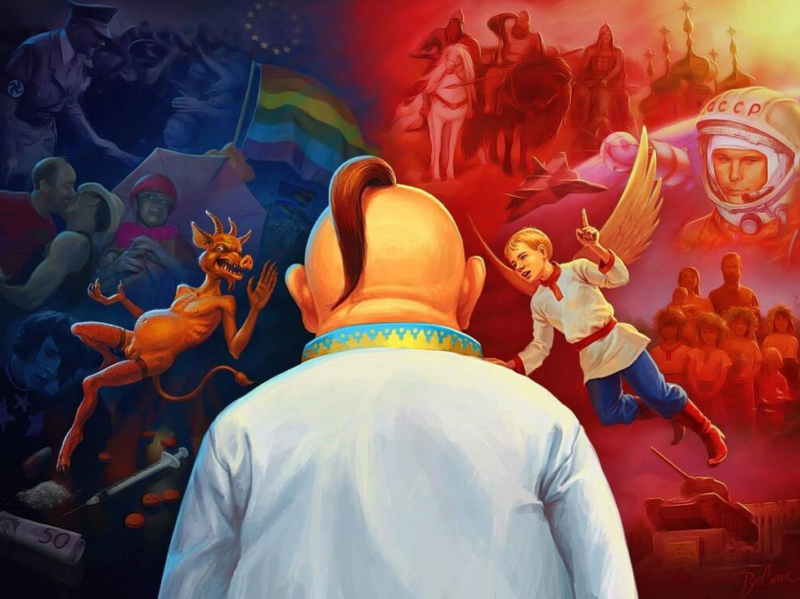

Ein Mann steht vor der Wahl: Auf der linken Seite auf blauem Hintergrund ist der Teufel in Strapse zu sehen, die EU- und Pride-Flagge, zwei Männer, die sich küssen, diverse Drogen und Hitler. Auf der rechten Seite, auf rotem Hintergrund, ein Engel in Gestalt eines kleinen Jungen, ein hetero Paar mit sechs Kindern, militärische Fahrzeuge, der Kosmonaut Juri Gagarin und der Kreml. Was sich anhört wie ein Fiebertraum, beschreibt ein Meme, das im Zusammenhang mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU 2013 kursierte.

Damals war die Ukraine kurz davor, ein Abkommen zu unterzeichnen, dass die Handelsverbindung und Visaabkommen mit der EU erleichtern sollte und einen möglichen EU-Eintritt vorbereitet hätte. Der damalige pro-russische Präsident Janukowytsch entschied sich kurzfristig dagegen, was zu den revolutionären Maidan-Protesten führte.

Die Abbildung ist zwar über zehn Jahre alt, aber das Narrativ wird noch heute vom Kreml verbreitet: Der Mann steht stellvertretend für die Ukraine, die sich zwischen der EU und Russland entscheiden muss. Während die EU mit westlicher Dekadenz, moralischem Verfall und Faschismus gleichgesetzt wird, verkörpert Russland traditionelle Werte sowie militärischer und wissenschaftlicher Fortschritt. Damals sollte das Meme Stimmung gegen das Assoziierungsabkommen und die mögliche Eingliederung der Ukraine in die EU machen. Heute dient es dazu, den Angriffskrieg zu legitimieren.

Der Westen, der Feind

Das Bild tauchte besonders oft in dem Datensatz von Lisa Gaufman auf, die zu russischen Diskursen und Politik forscht. „Solche Memes zeigen eindrücklich, wie stark politische Debatten mit Geschlechter- und Sexualitätsbildern aufgeladen sind”, erklärt sie. „Die EU wird dabei als Macht inszeniert, die Einfluss auf die Ukraine ausüben will.“ In der Darstellung zeigt sich das, indem eine heteronormative Familie einem schwulen Paar gegenübergestellt wird. Die Kombination von Hitler und Queerness wiederum veranschauliche, wie Geschichtswissen in Russland verfälscht werde. In russischen Schulen werde kaum gelehrt, dass die Nazis neben Juden und Jüdinnen auch queere Menschen und Sinti*zze und Romn*nja verfolgt und ermordet haben. Das führe dazu, dass der Kreml das Narrativ verbreiten könne, die Ukraine sei ein neonazistischer Staat voller sogenannter LGBTIQ*-Propaganda.

Queerfeindlichkeit, Misogynie und eine anti-westliche Haltung sind die Grundpfeiler russischer Desinformation. Das zeige sich auch in der anti-europäischen Rhetorik des Begriffs „Gayropa“ – eine abwertende Wortschöpfung aus dem Wort „gay“ („schwul“) und „Europa“, erklärt Gaufman. Das Meme steht stellvertretend für weitere Darstellungen, die in russischen Desinformationskampagnen verwendet werden, um die EU und auch die Ukraine als „verweichlicht“, „drogenverherrlichend“ und „schwul“ darzustellen.

Genau diese Narrative haben sich auch in Kampagnen gegen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj wiedergefunden: 2021 ging ein Pressebild des Präsidenten auf Social Media viral, bei dem er eine COVID-Impfung bekam. Er sei verspottet worden, weil er sich die Brust rasiert habe und das als Zeichen der Schwäche und als homosexuell ausgelegt wurde, so Gaufman. Ein Jahr später kursierte auf Facebook ein manipuliertes Video, in dem Selenskyj in einem Interview gesagt haben soll, er konsumiere gerne Drogen.

Laut einer Studie der Princeton-Universität von 2024 ist Russland führend bei globalen Online-Desinformationskampagnen: Rund 60 Prozent der „Foreign Influence Efforts” sind auf Russland zurückzuführen. Damit sind koordinierte Kampagnen gemeint, die über Medienkanäle und soziale Medien gezielt die Politik in einem anderen Staat beeinflussen – wobei die Inhalte so gestaltet werden, als würden sie aus dem Zielland stammen.

Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist die „Doppelgänger“-Kampagne, bei der Russland seit 2022 nahezu identische Kopien von Nachrichten- und Regierungswebseiten erstellt, um sie dann mit Desinformationen zu bespielen, die in der Regel die ukrainische Regierung dämonisieren. Davon betroffen waren auch deutsche Nachrichtenseiten wie „DER SPIEGEL“ und die „Süddeutsche Zeitung“.

Ein männlicher Staat als Ideal

Yuliana Skibitska ist Journalistin in der Ukraine und sagt: „Russische Propaganda betont, dass es in der ukrainischen Armee viele schwule und queere Menschen gibt, sogar ein angebliches LGBTIQ*-Bataillon. Daraus schließt der Kreml, dass unser Land schwul ist und somit Militär, Medien und Gesellschaft zu liberal und moralisch korrupt seien.“ Skibitska lebt in Kyjiv, berichtet zu LGBTIQ* sowie Frauen- und Menschenrechten und hat sich besonders im Februar 2022 mit Propaganda und Desinformation auseinandergesetzt.

„Da viele Frauen und queere Menschen Teil der Armee sind, wird das von Russland genutzt, um das Land als schwach oder ‚nicht-männlich‘ darzustellen“, bestätigt Gaufman. Das wiederum stützte Putins Argumentation, dass die ‚schwule‘ Ukraine kein echter Staat sei. „Solche Narrative stellen unter anderem die ukrainische Sprache und Kultur in Frage und führen ihre Existenz ausschließlich auf sowjetische Strukturen zurück“, so Gaufman.

Queerfeindliche Ansichten kämen jedoch nicht nur von außen, sondern seien auch in der Ukraine verbreitet. „Viele Ukrainer*innen haben behauptet, dass LGBTIQ* nicht zur Armee gehen und unser Land verteidigen, sondern fliehen würden”, sagt Skibitska. Gerade deshalb erzählt sie die Geschichten von weiblichen und queeren Soldat*innen: „Diese Sichtbarkeit hat dazu beigetragen, dass sich die öffentliche Meinung und Berichterstattung verändert hat und queerfreundlicher geworden ist.“

Olena Shevchenko stimmt zu und sagt, es werde niemals funktionieren, nur gegen queerfeindliche Desinformation anzukämpfen: „Wir müssen auch eigene Narrative setzen.“ Shevchenko ist Gründerin und Leiterin der ukrainischen Non-Profit-Organisation „Insights”, die sich für die Rechte von LGBTIQ* und Frauen einsetzt. Dass die Einstellung der ukrainischen Gesellschaft gegenüber queeren Menschen zunehmend neutral oder positiv ist, zeigt eine im Mai 2024 durchgeführte repräsentative Umfrage des Kyjiv International Institute of Sociology.

Die Zahl der Befragten, die der Meinung sind, dass queere Menschen die gleichen Rechte haben sollten, belief sich auf 70,4 Prozent. „Auch wenn ich persönlich das Gefühl habe, dass die Queerfeindlichkeit in den letzten Jahren zugenommen hat, zeigen die Zahlen doch eine positive Entwicklung“, so Skibitska. Den Eindruck, dass das Land trotz positiver Umfragewerte eher queerfeindlicher geworden ist, kann Olena Shevchenko gut nachvollziehen: „Das hängt mit den negativen Veränderungen und queerfeindlichen Kampagnen in den sozialen Medien zusammen – viele Posts oder Kommentare stammen jedoch von russischen Bots.“

Zwischen Anerkennung und Anfeindung

Am 3. Juli 2025 hat das Bezirksgericht Desnianskyi in Kiew ein schwules Paar offiziell als Familie anerkannt. Die Entscheidung markiert einen möglichen Wendepunkt für die Rechte von LGBTIQ* und Lebenspartnerschaften. Die Aktivist*innen hatten zuvor jahrelang mit der Organisation „Insight“ darauf hingearbeitet. Keine Selbstverständlichkeit in der Ukraine, denn auch hier gibt es noch viele konservative und rechte Stimmen. Vor allem im Westen der Ukraine gebe es viele Lokalpolitiker*innen, die sich offen gegen die LGBTIQ*-Community aussprechen, erzählt Skibitska.

Ein weiteres Problem sieht die Journalistin in dem Vertrauensverlust gegenüber den Medien: „Einige Ukrainer*innen glauben, dass unsere Medien von ausländischen Mitteln finanziert und beeinflusst werden. Andere bemängeln, dass Medien nur von Zuschüssen lebten und nichts für die ukrainische Gesellschaft leisteten. Und dann gibt es noch den Mythos, dass die Medien unabdingbar Präsident Selenskyj unterstützten.“ Das führe dazu, dass sich unzufriedene Bürger*innen ihre Informationen über alternative Kanäle wie Telegram besorgten – welche wiederum sehr anfällig für Desinformation seien.

„Es gibt viele Blogger*innen, die vorgeben, pro-ukrainisch zu sein, obwohl sie in Wirklichkeit direkt oder indirekt für Russland arbeiten“, erzählt sie. Sie würden entweder russische Propaganda oder eigene homophobe Narrative verbreiten und erreichten damit viele Leute. Menschen, die ein tiefes Misstrauen gegenüber ihrer Regierung haben, seien besonders empfänglich für Desinformation, bestätigt Gaufman.

Skibitska ist überzeugt: „Russische Propaganda betrifft alle Menschen in der Ukraine. Sie ist überall, in jedem Aspekt unseres Lebens. Deshalb ist es so wichtig, diese Instrumente zu verstehen und queere Menschen in der Ukraine zu schützen und sichtbar zu machen.“ Sie könne verstehen, dass neben den täglichen Angriffen und der einsetzenden Kriegsmüdigkeit LGBTIQ* Themen untergehen, aber genau deshalb kläre sie darüber auf.

Die Zusammenarbeit zwischen Nichtregierungsorganisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und den Medien sei generell gut. Enttäuschend seid, dass viele Medien aktuell mit Finanzierungsengpässen konfrontiert seien. Sie sagt: „Ohne Finanzierung können wir nicht über die besetzten Gebiete berichten oder den Kampf gegen queerfeindliche Desinformation fortsetzen. Seit 2014 konnten wir die öffentliche Meinung Schritt für Schritt verändern. Wir müssen diese Arbeit fortsetzen.”

Transparenzhinweis:

Diese Publikation entstand mit Unterstützung von n-ost und wurde von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) sowie vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) im Rahmen der Bildungsoffensive zu NS-Unrecht gefördert.