Was Einwanderinnen in Deutschland leisten, bleibt oft ihr Leben lang ungewürdigt. Melisa Manrique Oyola und Manik Chander haben die Geschichten von Müttern mit Migrationsintergrund in einem Buch gesammelt – und fast nebenbei eine Frauen-Community ins Leben gerufen.

Von Jasper Steinlein, Hamburg

Als Melisa Manrique Oyola und Manik Chander sich kennenlernten, spielten sie oft ein Spiel namens „My Migrant Mama is much cooler than yours“. Die beiden deutschen Studentinnen im Auslandssemester in Mumbai versuchten einander mit den Leistungen zu übertrumpfen, die ihre Mütter vollbracht hatten: „’Meine Mama hat zehn Stunden pro Tag gearbeitet!’ – ‚Naja, nee, meine hat auf jeden Fall zwölf Stunden pro Tag gearbeitet! Meine ist viel cooler als deine!’“, erinnert sich Manrique Oyola mit einem Schmunzeln.

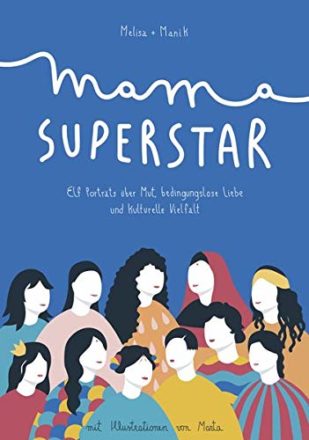

Inzwischen ist sie 33 Jahre alt und lebt in Berlin. Manik Chander ist 31 und lebt in Oberursel. Konkurrenz zwischen den beiden gibt es nicht mehr: Die Migrationsgeschichte ihrer Mütter hat die jungen Frauen dazu inspiriert, gemeinsam das Buch „Mama Superstar“ herauszugeben und eine Community zu gründen. „Wir wollen eine Bewegung sein, die Migration feiert und Kinder ermutigt, auf die Migrationsgeschichte ihrer Eltern stolz zu sein“, erklärt Chander. Beiden Gründerinnen wurde erst im Erwachsenenalter bewusst, welche Leistung ihre Mütter erbracht haben – und dass sie dafür bis heute kaum Anerkennung bekommen.

Manrique Oyolas Eltern verließen in den Neunzigerjahren mit ihren Kindern Peru, das durch die kommunistische Guerilla „Sendero Luminoso“ erschüttert wurde – und fingen in Italien von Null an. „Von einem Tag auf den anderen war ich in einem neuen Land und konnte mit niemandem mehr sprechen“, erinnert sie sich. Sie war damals fünf Jahre alt – „aber für meine Eltern war es natürlich noch schlimmer.“ Als Doktorin der Philosophie war ihre Mutter Niceta in Peru Direktorin eines Gymnasiums, in Italien fand sie zunächst nur Arbeit als Altenpflegerin.

„Zu entscheiden: Ich muss alles zurücklassen, damit meine Töchter bessere Möglichkeiten haben – das ist sehr mutig“, sagt Manrique Oyola. „Ich könnte mir nicht vorstellen, in wenigen Jahren irgendwohin zu gehen, wo ich niemanden kenne und eine neue Sprache lernen muss – ohne WhatsApp, ohne Skype oder die Möglichkeiten, die wir jetzt haben.“ Sie selbst kam vor sieben Jahren ihres Masterstudiums wegen von Rom nach Kassel und lernte in dieser Zeit Deutsch.

Chanders Mutter Dally zog Ende der 80er Jahre aus dem indischen Bundesstaat Punjab zu ihrem Ehemann, den ihre Eltern für sie ausgesucht hatten. „Ich habe sie oft gefragt: Wusstest du damals wirklich, worauf du dich einlässt?“, erzählt Chander. „Aber meine Mutter ist sehr schicksalsergeben und hat die Entscheidung ihrer Eltern immer als das Richtige für sie akzeptiert, auch wenn sie wusste, dass sie sich in Deutschland durchbeißen muss.“ Chander wurde im Taunus geboren und hat mit ihrer Mutter im hessischen Kleinstadtleben so manches kulturelle Missverständnis erlebt.

Von einigen erzählt auch das Buch: Etwa von der Frage, was es mit diesem „Herrn Niklas“ auf sich hat, der im Dezember braven Kindern Mandarinen in die Schuhe steckt – und offenbar die Kinder der Familie Chander nicht bedacht hatte. Was für sie eine humorvolle Anekdote ist, war für ihre Mutter Dally ein schmerzhafter Prozess: „Es hat sie traurig gemacht, ihre weinenden Kinder vor den leeren Stiefeln zu sehen, die glauben, dass sie nicht brav waren. Denn in dem Moment hat sie bemerkt, dass sie dieses Deutschsein nicht ganz versteht.“

„Man wünscht sich normale Eltern“

Auch für die Töchter war das Anderssein ihrer Eltern nicht immer leicht. „Weil unsere Mamas Migrationsgeschichte haben, konnten sie uns zum Beispiel nicht bei den Hausaufgaben helfen. Sie konnten nicht – im Fall meiner Mama – meinen Freunden Pasta Carbonara anbieten. Sie konnten offizielle Dokumente nicht richtig verstehen und ich musste das übersetzen“, erinnert sich Manrique Oyola. „Wenn man ein Kind oder ein Teenager ist, ist das manchmal peinlich. Man ist nicht immer geduldig und wünscht sich ‚normale’ Eltern, die die Sprache gut kennen, die solche Hilfe nicht brauchen.“

Als älteste Tochter hatte Chander viele solcher Aufgaben – und dadurch ein gewisses Überlegenheitsgefühl ihren Eltern gegenüber entwickelt, wie sie selbst sagt. Erst als beide junge Frauen selbst längere Zeit im Ausland lebten und sich in Mumbai ihre Wege kreuzten, hätten sie angefangen zu verstehen, wie viele Schwierigkeiten ihre Mütter bewältigt hatten. Aus „My Migrant Mama is much cooler than yours“ wurde die Idee, ihre Mütter als Superheldinnen zu feiern – und die Geschichten anderer Töchter zu sammeln, die das Gleiche empfinden.

Durch ihre Arbeit in der Berliner Startup-Szene kannte Manrique Oyola viele Kolleginnen, deren Mütter eingewandert sind. Auf einen Facebook-Aufruf hin meldeten sich noch mehr Frauen. Sie haben also einen Fragebogen entwickelt, ihn den unterschiedlichen Töchtern mit einem Teebeutel mitgegeben und gesagt: ‚Setz dich mit deiner Mama in Ruhe hin, nehmt euch ein paar Stunden Zeit und lasst euch erzählen.’ Die Reaktionen seien überwältigend gewesen: „Manche haben geweint, als sie zu uns zurückkamen und sich bedankt.“

Viele der beteiligten Mütter hingegen hätten das Projekt zunächst nicht verstanden. Sie wussten nicht was sie Besonderes in ihrem Leben geleistet haben, worüber es sich lohnt, ein Buch zu schreiben. Die meisten hielten ihre Erfahrungen nicht für außergewöhnlich. Erst das offene Gespräch mit ihren Töchtern habe ihnen vor Augen geführt, was sie überwunden und erreicht hätten.

Das Ziel: Migration positiv sehen

Das Problem ist nach wie vor: Die Geschichten von Migrant*innen werden in Deutschland eher selten erzählt – und wenn, dann als Problemgeschichten von Flucht, gescheiterter Integration, Armut und Kriminalität. Frauen mit Migrationshintergrund werden darin häufig auf ein Einzelmerkmal reduziert: Ihr Kopftuch, ihre Mutterschaft, das Niveau ihrer Deutschkenntnisse werden zum Gradmesser von Integration.

„Mama Superstar“ setzt den Schreckensmeldungen Geschichten selbstbestimmter Frauen entgegen: Etwa die von „Mama Mini“ aus Indien, die sich selbst beibringt, Mayonnaise zuzubereiten, dann eine Imbissbude eröffnet – und die Vorzüge einer deutschen Versicherung zu schätzen lernt, als ihr Imbiss abbrennt. Oder die von Manik Chanders Mutter, die auch auf der Arbeit als Altenpflegerin stets einen Sari unter dem Kittel trägt – und hören muss: „Diese Kopftücher machen nur Probleme. Aber Sie, Schwester Dally, sind ganz anders!“

Und offenbar trifft „Mama Superstar“ genau den Nerv der Zeit. Die erste Auflage mit 5.000 Büchern, die beide Herausgeberinnen aus Ersparnissen finanziert haben, war schnell vergriffen. Bei der Crowdfunding-Kampagne für eine Fortsetzung kamen 41.000 Euro an Spenden zusammen, das Buch erreichte den zweiten Platz beim „Smart Hero Award“ unter der Schirmherrschaft von Staatsministerin Dorothee Bär – und wurde auch am Rande der Frankfurter Buchmesse präsentiert.

Der Plan für die nächsten Monate: Die beiden Herausgeberinnen wollen Lesungen in ganz Deutschland halten – und die Gemeinschaft stärken, die sich um andere Töchter und Mütter mit Migrationsgeschichte gebildet hat. Schon jetzt tauschen sich die Frauen auf Facebook intensiv über ihre Lebenserfahrungen aus, erzählt Chander. Und auch ein Communitytreffen in Frankfurt, zu dem etliche Frauen mit ihren Kindern kamen, sei ein Erfolg gewesen: „Es ist schön zu sehen, wie unser Buch den Anstoß dazu gibt, dass die Familien schon früher über ihre Migrationsgeschichte sprechen, als das bei uns der Fall war.“

Manrique Oyola ist vor kurzem auch Mutter geworden. Welche Superkräfte sie ihrer Tochter mitgeben will? „Sprachen! Ich werde mein Bestes versuchen, zu Hause Castellano zu sprechen, damit sie von Anfang an weiß: Leute können mehrere Sprachen sprechen.“ Und auch über das Essen könnten Kinder früh lernen, dass Ungewohntes nicht gleich komisch sein muss.

Auch Manik Chander, die als Jugendliche oft auf Bollywoodfilme angesprochen und wegen der dunklen Härchen auf ihren Unterarmen gehänselt wurde, sieht im Anderssein eine Stärke. „Das Problem ist: Obwohl wir in einer postmigrantischen Gesellschaft leben, bewegen wir uns viel zu viel in kleinen Blasen“, meint sie. „Das ist eine Stärke migrantischer Kinder: Sie werden damit groß, dass ,anders’ nicht ‚falsch’ bedeutet.“ Perspektivisch geht es darum, den negativ konnotierten Begriff Migration positiv zu besetzen und deutlich zu machen, dass Migration auch ein Geschenk sein kann. Chander erinnert sich, dass ihre Eltern ihr und ihren Geschwistern immer vermittelt haben: „Ihr habt indische Wurzeln, aber ihr seid Deutsche.“ Die Kombination aus beidem mache sie so besonders.