Einst eine der größten Kakao-Nationen, ist Ghanas Produktion im Sinkflug. Stattdessen nehmen illegale Goldminen immer mehr Raum ein. Ein Ortsbesuch.

Zusammenfassung:

Schnelles Geld, verseuchte Böden, und ein soziales Gefüge, dass ins Wanken gerät: „Galamsey“ hat gravierende Auswirkungen. Doch die Frauen der Kooperative „Cocoa Mmaa“ stemmen sich dagegen und setzen auf Solidarität, nachhaltige Landwirtschaft und weibliche Selbstbestimmung.

Von Helena Kreiensiek, Dunkwa-on-Offin / Accra

Das Blätterdach der Kakaobäume spendet wohltuenden Schatten, während die Frauen der Genossenschaft „Cocoa Mmaa“ ihre Stühle im Halbkreis zurechtrücken. Die Luft ist feucht-heiß, die Geräusche gedämpft. Nur das Laub an den Füßen raschelt beständig bei jeder Bewegung.

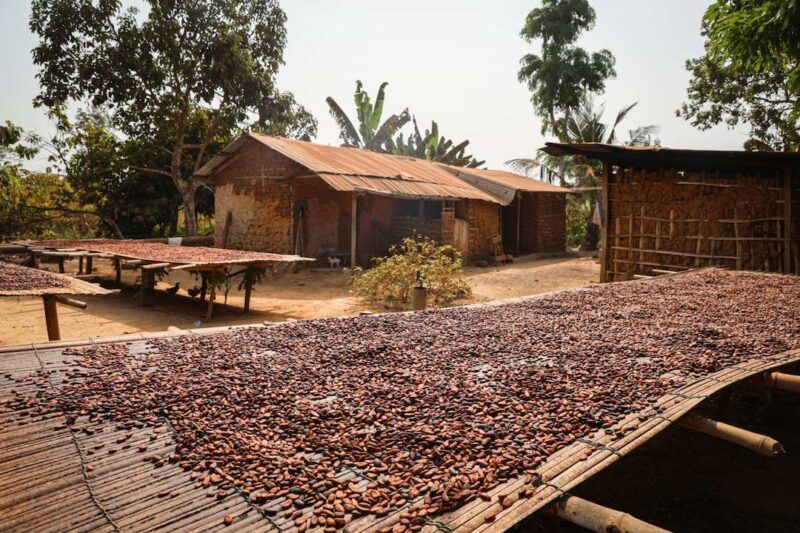

Ab und zu weht der leichte Wind den süßlich-fermentierten Geruch der Kakaobohnen herüber, die ein paar Meter weiter unter der Sonne trocknen. Hier wird der Rohstoff produziert, der später weltweit in buntem Papier und feiner Folie verpackt als Lieblingssüßigkeit vieler Menschen zu kaufen sein wird: Schokolade.

„Cocoa Mmaa“, das heißt „Kakaofrauen“ in Twi, einer von Ghanas Landessprachen. Der Name ist Programm: Die Kooperative vereint Frauen, die nicht nur für ihre Familien sorgen, sondern auch einen von Ghanas wichtigsten Exportrohstoffen anbauen. Rund 70 Prozent des weltweiten Kakaos stammen aus Westafrika.

Jahrelang war Ghana das Land mit dem zweithöchsten Kakaoexport weltweit, nur die Elfenbeinküste produzierte mehr. Doch seit einigen Jahren befindet sich die Produktion der wertvollen Bohne im Sinkflug. Es wird davon ausgegangen, dass die Ernte der Saison 2024 und 2025 um ein Drittel geringer ausfallen wird als üblich.

Klimakrise, Krankheiten und Galamsey

„Mal regnet es zu viel, mal regnet es zu wenig. Kakaobäume sind sensibel, das wirkt sich direkt auf die Ernte aus“, berichtet Bäuerin Alizetu Adamu. Klimakrise, Krankheiten und nicht zuletzt „Galamsey“ – die Herausforderungen sind mannigfaltig. Der Begriff „Galamsey“ bezeichnet den illegalen Goldabbau in Ghana und leitet sich von der englischen Redewendung „gather them and sell“ ab.

Seit 15 Jahren bewirtschaftet die 48-jährige Witwe eine kleine Plantage nahe der Stadt Dunkwa-on-Offin im Zentrum des Landes. Heute führen die Wege zu ihrer Farm an Baggern vorbei, die zum Verkauf oder zur Vermietung angeboten werden. Dort, wo sonst Kakao angebaut wurde, wird mehr und mehr nach Gold gegraben – meist illegal und mit gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt.

Ghana im Goldfieber

Das Ghana eine Renaissance des Goldfiebers durchlebt, hat mehrere Gründe. Während das Land 2019 noch als am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der Welt galt, schlitterte Ghana 2022 in die schwerste Wirtschaftskrise seit rund 30 Jahren. Die Kombination aus hoher Staatsverschuldung, rasanter Inflation, den Folgen der Covid-Pandemie und den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine brachten das Land an seine Grenzen.

Nur ein Rettungspaket des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von umgerechnet 2,6 Milliarden Euro konnte die Zahlungsunfähigkeit abwenden. Seither arbeitet sich das Land unter harten Sparauflagen des IWF aus der Krise, doch der Druck auf die Bevölkerung bleibt hoch. Angesichts explodierender Lebenshaltungskosten und hoher Arbeitslosigkeit greifen vor allem immer mehr junge Menschen zum Spaten, um sich mit Gold ein Einkommen zu sichern.

Dass dabei Flüsse verschmutzt, Böden verseucht und die eigene Gesundheit gefährdet wird, ist vielen bewusst. Doch mit Rekordpreisen von mehr als 2.600 Euro pro Feinunze verspricht „Galamsey“ schnelle Einkünfte. In der Folge bleiben ganze Landstriche auf der Suche nach dem wertvollen Metall verwüstet zurück. Immer wieder hatte außerdem der staatliche Wasserproduzent des Landes, die „Ghana Water Company“, in den vergangenen Monaten Probleme, ausreichend Trinkwasser zu produzieren.

Mit Hilfe gemieteter Bagger lassen sich innerhalb kürzester Zeit große Waldflächen roden, um nach Gold zu suchen.

Verheerende Folgen für Land und Menschen

Das seien Bekanntmachungen, die sämtliche Alarmglocken klingeln lassen sollten, findet Oliver Barker-Vormawor von der Bürgerbewegung „Democracy Hub“. Die zivilgesellschaftliche Plattform setzt sich unter anderem für Umweltschutz, demokratische Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit ein. Im vergangenen Jahr hatte Ghanas staatlicher Wasserversorger aufgrund der massiven Verschmutzung wichtiger Flüsse verschiedene große Städte nicht mehr ausreichend mit Trinkwasser versorgen können.

„Es wird außerdem berichtet, dass die Kriminalität und auch Teenagerschwangerschaften in den vom Goldabbau betroffenen Gebieten zugenommen hat“, erzählt er. Das schnelle Geld, so berichten es auch die Bäuerinnen der Genossenschaft „Cocoa Mmaa“, bringe das gesellschaftliche Gefüge durcheinander. Den jungen Goldschürfern, die sich plötzlich schicke Motorräder und große Häuser leisten könnten, fehle es an Respekt gegenüber den Traditionen und der älteren Generation.

Anstieg von Krebserkrankungen und Fehlbildungen

Auch die gesundheitlichen Folgen werden zunehmend dramatischer, warnt Akis Afoko aus der Stadt Tamale: „Wir beobachten einen Anstieg von Krebserkrankungen und mehr Fehlbildungen bei Neugeborenen.“ Die Ursache sieht der Arzt klar in den hochgiftigen Chemikalien, die beim Goldwaschen eingesetzt und in Böden sowie Gewässer eingetragen werden, allen voran Quecksilber, das besonders die inneren Organe wie die Nieren angreift. „Früher konnte man die Fälle von Nierenversagen in Ghana an zwei Händen abzählen. Heute ist es so verbreitet, dass die Dialysegeräte nicht mehr ausreichen“, berichtet Afoko.

Die Erkrankungen träfen Menschen aller Altersgruppen, vom Kleinkind bis zu den Ältesten. Er bemühe sich, über die Risiken aufzuklären, doch oft sei der finanzielle Druck größer als die Sorge vor den gesundheitlichen Auswirkungen. Für die Kakaobäuerinnen aus Dunkwa-on-Offin bringt der Goldrausch eine weitere Problematik mit sich. „Es wird immer schwieriger, Arbeitskräfte zu finden, die bei der Feldarbeit helfen“, erzählt eine der Bäuerinnen bei dem Genossenschaftstreffen auf der Kakaoplantage.

Durch Goldabbau lässt sich mehr Geld verdienen

Während sich als Erntehelfer lediglich 100 Cedi pro Tag, umgerechnet sechs Euro, verdienen lässt, sind im Goldabbau Beträge von bis zu 40 Euro pro Tag möglich. Die Folge: Immer mehr Kakaoflächen werden in Goldminen umgewandelt. Ein Trend, der dazu beigetragen hat, dass Ghana, einst einer der größten Kakaoproduzenten der Welt, einen drastischen Rückgang der Erntemengen verzeichnet. Die Verknappung wirkt sich mittlerweile auch global aus und schlägt sich in steigenden Preisen für Schokolade in Europa nieder.

Eigentlich eine Vielzahl an Gründen, um den illegalen Goldabbau besser zu regulieren. Ein echtes Vorgehen gegen „Galamsey“ aber sei nicht wirklich gewollt, sind sich die Interviewten einig. Hochrangige Politiker*innen sollen selbst von der Vergabe von Konzessionen oder durch den Verkauf von Baumaschinen profitieren. Wer zudem zu hart dagegen vorgeht, riskiert wichtige Wählerstimmen, vor allem in den ländlichen Gebieten. Maßnahmen, die bislang ergriffen wurden, wie das Verbrennen von Baggern, seien eher kosmetischer Natur.

Solidarität und Selbstbestimmung

Angesichts der Herausforderungen sei die Solidarität untereinander daher umso wichtiger, berichten die versammelten Frauen von „Cocoa Mmaa“. Ein geschützter Kreis, in dem Sorgen geteilt und Lösungen gesucht werden. Männer haben hier keinen Zutritt. „Ich habe damals gesehen, dass Frauen in jedem Schritt der Kakaoproduktion involviert sind. Aber wenn es um den Lohn geht, ist das plötzlich Männersache“, erzählt Genossenschaftsgründerin Leticia Yankey am Telefon.

Sie ist an diesem Tag in der 300 Kilometer entfernten Hauptstadt Accra und repräsentiert die Genossenschaft bei Ghanas staatlicher Kakaobehörde „Cocobod“. Zwischen ihren Terminen berichtet sie von den Anfängen von „Cocoa Mmaa“: „2018 habe ich die erste Gruppe ins Leben gerufen.“ Ziel war es, sich gegenseitig zu unterstützen. Daraus erwuchs im Laufe der Jahre eine Kooperative, der sich immer mehr Bäuerinnen anschlossen.

Austausch und gegenseitiger Wissenstransfer

Heute organisieren sie sich gemeinsam, tauschen Wissen aus, und unterstützen sich gegenseitig bei der Feldarbeit. Sie lernen, wie Erträge gesteigert, klimaresilient angebaut, organischer Dünger hergestellt und genutzt werden kann und die Bohnen entsprechend der Wünsche der Chocolatiers fermentiert werden können. Auch Schulungen zu Finanzmanagement gehören dazu, genauso wie Workshops über Seifenproduktion, um in der Nebensaison ein zusätzliches Einkommen erzielen können. Seit 2025 ist die Kooperative offiziell als Genossenschaft anerkannt.

Ein wichtiger Meilenstein, der den Frauen nicht nur mehr Rechte, sondern auch eine stärkere Stimme in der Branche verschafft. Diese nutzt Yankey heute, um auf Themen aufmerksam zu machen, die den Bäuerinnen auf der Seele lasten – darunter die Ausbreitung des illegalen Goldabbaus. Sie hat unter anderem Vorträge bei der EU und der Weltkakao-Konferenz gehalten, um die Stimmen der ghanaischen Kakaobäuerinnen immer wieder in die internationalen Konferenzsäle zu bringen.

Denn während sich viele vom schnellen Geld locken lassen, setzen die Frauen von „Cocoa Mmaa“ bewusst auf Kakao. Im Kreise ihrer Mitstreiterinnen bringt Bäuerin Alizetu Adamu es auf den Punkt: „Was bleibt denn unseren Kindern, wenn wir unsere Natur zerstören?“

Du magst unsere Geschichten über inspirierende Frauen weltweit und willst uns AKTIV unterstützen? Darüber freuen wir uns! Entweder wirst du ab 5 Euro im Monat Mitglied bei Steady (jederzeit kündbar) oder lässt uns eine Direktspende zukommen. Wir sagen: Danke, dass du deinen Beitrag leistest, damit guter Journalismus entstehen und wachsen kann.